ご訪問いただきありがとうございます。

株式会社STUDIO Kの代表をしております中島秋津子です。

ミッションの背景につきまして、地方におけるデザイン事情やその課題なども合わせてご紹介させていただきます。少々長くなりますが、よろしければ、お付き合いください。

1:800の「伝わらない課題」に取り組んで

2,500社の「伝える課題」に直面してわかったこと。

STUDIO Kはこれまで、地域の会社・事業者の方、またその方々の事業支援を行う行政・自治体、商工会や商工会議所など中小企業支援機関の方々を対象として、「伝える」ためのデザイン制作や事業拡大・販路開拓、PR・マーケティング支援、各種プログラムの企画・運営を行ってきました。

会社・事業者からの直接のご依頼が2024年度までで800社近くとなりました。講師としてご依頼いただくセミナーや行政・中小企業支援機関の事業支援プログラムを含めると、2,500を超える「会社・商品・地域・団体の伝わらない課題」に直面してきたことになります。

ご存知の通り、弊社は小さなデザイン&PR会社、地域のための“食を伝える”専門会社です。ですが、小さな会社だからこそ、地域を拠点とする中小企業や小規模事業者の皆様の「売れない」「お客様が来ない」などの課題、思うように成果がでないお悩みが自分のことのように感じられます。

というのも、STUDIO K自体が、まったく知人も知り合いもいない、初めての場所・鹿児島で創業し、「伝える」ことを繰り返し積み上げてきたことで、800社近くの事業者さんのお手伝いさせていただくようになってきたからです。本当にありがたいことです。

2:800人に一人のデザイナーと出会えるか?

思っているよりも地方在住のデザイナーは少ない。

たとえば、デザイナー職の人数は、東京では働く人のうち120人に1人、鹿児島では800人に1人というデータがあります。

※デザイナー:グラフィックデザイナー、WEBデザイナー、テキスタイルデザイナー、プロダクトデザイナーなど全ジャンルでのデザイナーの全体数。

例をあげると名刺交換。120人分の名刺を持っている人はけっこうな数いらっしゃるでしょう。一方で800人分の名刺を持っている人はそうそう見つけられないはずです。

120人であれば、知り合いや子どもの学校行事で知り合った人がたまたまデザイナーだと判明することもありそうですが、800人に1人では出会う機会そのものが非常に稀なことになります。

そうした「デザイナーと出会いにくい環境」の中で、要件を満たしたデザイナーと出会う確率はさらに低くなってしまいます。

3:デザインに苦手意識が強い中小企業・小規模事業者

東京と地方でなぜこんなにデザイナー職の存在比率が異なるのか。

なぜ地方にはデザイナーが少ないのか。

それは地方ではデザインの活用度が低く、デザイナーの絶対数が少ないからです。デザイナーの絶対数が少ないのは、デザインに関する市場が小さい、言い換えれば各会社におけるデザイン関連予算・コミュニケーション関連予算が少ないことを意味します。

つまり地方の会社では顧客・ターゲットに向けてデザインを活用したコミュニケーションの活性化を図る会社が少ないことを意味します。会社や商品・サービスの強みや魅力、特長を、お客様や取引先、市場に「伝えていない」会社が多いことを意味します。

逆に言えば。

デザインを活用している会社が少ないからこそ、デザイン導入をした場合に効果を発揮しやすいとも言えます。「伝えようとする」その姿勢そのものが差別化要素となり得るのです。

さらに言えば。

デザインを活用していても成果を出せている会社はその一部に過ぎないのが現実です。デザインに携わる私たちとしては、とても残念なことではありますが、否定しようがない事実です。

これはデザイン会社や印刷会社などデザインの提供側=デザイナーに大いに責任があることに加え、一方で利用側=発注側にもデザイン活用の経験・ノウハウが少ないことも複合的に重なり、デザインの活用度が低い状況が生まれていると言えます。

4:デザインへの誤解が招いた低い活用度

「デザインしたけど何も変わらなかった」のはなぜか?

鹿児島でSTUDIO Kを立ち上げた頃、地元経営者の方々にこんなことを言われました。

「デザインとか言ってカッコつけたって…。結局中身でしょ?」

「うちはデザインしなくても昔から売れてるから」

これらはデザインがどんな場面で効果を発揮するかという「デザインの導入」に関する疑問・不信感です。

「デザインしたけど何も変わらなかった」

「思ったようなデザインができなかった」

これらはどうすればデザイン導入効果を高めることができるかという「デザインの活用」に関する疑問・不信感となります。

私自身は社会人として仕事を始めて以来、デザインの力を大いに活用し、幾度も助けられてきました。すばらしい商品だが知られていない商品を、デザインの力で羽ばたかせることができることも身を持って知っています。

ですが、そういう体験は多くの人に共有されているものではないことを知りました。

確かに自身の体験を振り返ると、「デザインを味方につける方法」を会社の先輩から何度も何度も教えてもらったことを思い出します。たとえば広告宣伝におけるデザイン、生活雑貨におけるプロダクトデザイン、雑誌やWEBのデザイン…。

- デザイン以外の問題を放置したままだとデザインの効果ができにくいこと。

- デザインは「導入・活用・運用」の3段階で考えると、効果を発揮しやすいこと。

- 何より「デザイン開発の狙いの設定」が大切なこと。

こういう「デザイン導入の“いろは”」は、ほとんど知られていないし、どちらかというと誤解をされている方の方が多いという実感を持っています。

5:デザイン活用は鹿児島県全体の課題

鹿児島県事業「鹿児島の食とデザイン」を7年間、企画・運営してわかったこと。

鹿児島県は2013年度に「鹿児島の食とデザイン」をスタートしました。「鹿児島のものは美味しいけれど、食べないとその魅力がわからない」という声が、各流通のバイヤーたちから寄せられたことが背景にありました。

水産物や加工食品、飲食店、特産品など定評がある鹿児島の食ですが、「伝える力」にはどうも課題があるようだ…。

作り手の「食べたらわかる」と買い手の「わかったら食べる」というスタンスのギャップを解消するため、伝える力を磨き上げ、魅力が伝わる鹿児島の食へとシフトしていこうとする支援プログラムです。

(鹿児島県発行『鹿児島の食とデザイン・ストーリー』前書きより)

(以下略)

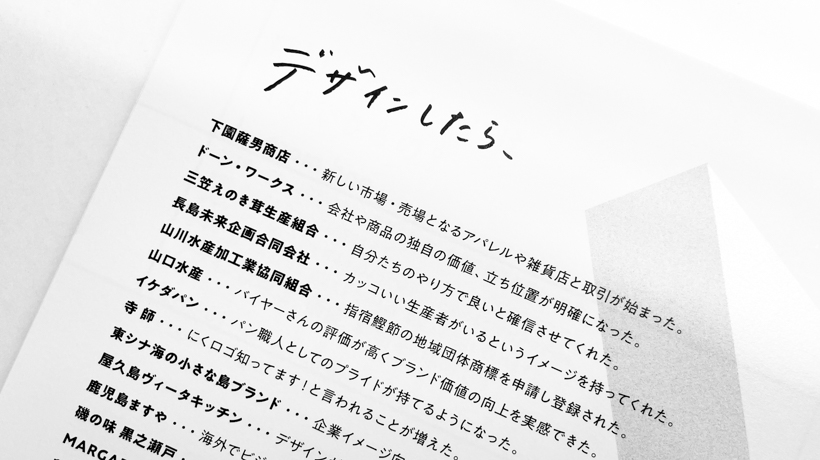

2013年度から鹿児島県では「鹿児島の食とデザイン」という事業をスタートしました。本事業は、鹿児島におけるデザイン活用に問題意識を持っていた弊社にはとても良い機会と感じられました。企画提案による公募選考により事業受託事業者として選出いただき、結果として7年間企画運営に携わることとなり、トータルで646事業者・2741名の方に参加いただきました。

企業とデザイン、事業とデザイン、商品とデザインの関わり合いを見聞きし、相談を受けるうち、中小企業・小規模事業者がデザインを活用し効果を得るためには、一定の法則があることも明確になってきました。

大企業のように潤沢な予算、広報・PRの専任部署、デザイン開発の経験がない中で結果を出していくには、大きな会社の成功ストーリーは参考にはならないこともわかりました。

6:前職時代に学んだもっとも大切なこと

経営・事業は有機体、一部だけ変えても成果は出にくい。

あわせて。前職時代、「赤字だった通信販売事業の黒字化と拡大」というミッションを与えられ、責任者としてマネジメントに当たっていた時、事業の構成要素一つ一つが有機的につながっていることが、成果を生み出すためにいかに大切か、骨身にこたえるほど経験しました。

どんなに画期的な商品を開発することができても、その良さが伝わらなければ注文が増えることはありません。注文が激増しても、受注窓口や発送インフラが整備できていなければ売上にはなりません。

カタログページやECサイト、商品パッケージのデザインだけが突出していれば、瞬間風速的な結果は出ます。しかし長続きしません。特に利益創出はとても難しくなります。

「作る(商品)」✕「伝える(販売)」✕「支える(インフラ・システム)」が有機的に構築できれば、効果を何倍にもできるのです。

言い換えれば、

デザインだけでは売れません。デザイン無しでも売れません。

事業体としての戦略的なデザインが必要とされるのです。

これらからデザイン活用の法則ができあがり、弊社STUDIO Kのデザイン開発メソッドなっています。デザイナーだけのデザイン事務所ではなく、マーケティングをベースとしたデザインとPRの事務所だからこそ確立できたメソッドだと自負しています。

7:デザイン活用、成功の法則

-法則1「デザインは手段、“デザインで◯◯する”」

「デザイン自体」がゴールになっていると効果が出にくい。

会社にお店に、商品にサービスに、何かまとわせなくては・・・。何かおしゃれな感じにしたら売れるのでは・・・。このように「何となくデザイン」した場合は、思うような変化が起こりにくいことがわかっています。

STUDIO Kでは創業して以来、デザインをゴールではなく手段ととらえ、取り組んでまいりました。たとえば、デザインしたいとご相談いただく場合には、

「商品の売行が減ってきた」

「サービスの注文を増やしたい」

「来店者が減った」

「販路を地域外・県外に拡大したい」

「商談が決まらない」

「採用しようにも応募がない」

「会社が知られていない」

などの課題をお感じになられていることが多いものです。

これらの課題を抱えた今の立ち位置から、どの座標軸に向かって変化させればよいか。

その座標軸の設定こそ、デザイン開発のスタート地点となります。

-法則2「経営・事業の中でデザインをとらえる」

デザイン単体でとらえず、経営・事業・ブランドの枠組みでデザインをとらえる。

2つめの成功法則は、経営の中で、事業運営の中で、ブランド育成の視点でデザインを捉えるという視点です。デザインはお客様・対象者との接点で用いられることが多く、その意味では非常に重要なパートを担っています。

とは言え、デザインだけで、すべてが上手くいくわけではありません。

たとえば商品やサービスの質そのもの、営業の体制、生産・製造体制など、会社・事業を構成する要素は多様であり、いくつもの要素をうまく組み合わせ機能させることが、成果を最大化する要点だからです。

他の経営要素、事業要素との兼ね合いで、制約条件を踏まえ、強みを活かせるデザイン開発のため、デザインを取り巻く周辺事項を含めたていねいなヒアリングから始めることが重要だと考えています。

-法則3「デザインする前と後を重視する」

「デザインの運用」を行うことでデザインも商品も寿命が延びる。

法則1と法則2は、どうすれば課題解決につながるのか、成果に近づくのか、その要件定義を行うのが「デザインする前」の要件定義に関する法則でした。

対して法則3は「デザインをリリースした後」、どのようにデザインが稼働しているのか、他の要素とうまく絡み合って事業体として機能的な動きになっているのかをモニタリングする重要性に関する法則です。

会社も経営も事業も生き物です。市場も生き物です。状況が変われば適するデザインも変わります。デザインに課される役割も変わります。市場を継続的にモニタリングすることで、さらなる課題が見つかったり、新しいテーマが見つかったら、次の段階の「伝える力構築」に向かっていく。

そうやって、だんだんと会社の、組織の、チームの「伝える力」が向上していくと、「作る力」と掛け合わせた効果がさらに倍々ゲームのように大きくなっていきます。恒常的に螺旋状に向上していくようなイメージです。ここまでいくと、デザイン投資が大きな成果につながっていきます。

8:価値を見える化して独自の魅力を発信するデザイン

見えないものは存在しないのと同じ。価値をビジュアル化できるのがデザインの力。

デザインすることで、それぞれの会社での熱心なお取り組みや工夫・技術、思いという、商品やサービスの体験だけではわからない「見えない価値」を見える化できます。

それは独自性の源泉です。

価格競争に巻き込まれにくくなります。

商品・サービスの機能性だけでは違いや差がわかりにくいと言われる今。

見えない価値を発掘し、その価値を言語化・ビジュアル化し「伝える力」を向上させ、経営・事業環境を変化させたい会社・事業者の方々にとって、相談しやすく、適切なアプローチをご提案できるSTUDIO Kでありたいと願っています。

9:STUDIO Kのポリシー

- 伝える役割を担って、成果に向けて一緒に取り組みます。

- 会社・商品にひそむ魅力や強みの発見に注力します。

- 「伝える」ことに関わる課題解決につながるデザインとPR企画をご提案します。

- 見た目をデザインする前に、お客様・対象者の心理・行動から計画します。

- 20年にわたるマーケティング経験を戦略的デザインのベースとします。

- 中小企業・小規模事業者の時間・人手などの制約を理解しています。

- 700件という豊富な実績から積み上げたノウハウを活かします。

- デザインに加え文章・撮影からプロジェクト運営まで一貫体制でお受けします。

- すべては顧客化ピラミッドをより速く、高く、広く作り上げていくために。

「伝わる喜び」を体験していただけますように。