終日パソコンに向かっていると思われがちなデザイナーですが、決して朝から晩までパソコンの前に座ってばかりではなりません。

デザインを生み出し、それが世の中に出て、またフィードバックがあって…。デザイナーは常にリアルなこと、人の感情や行動を意識して動いています。

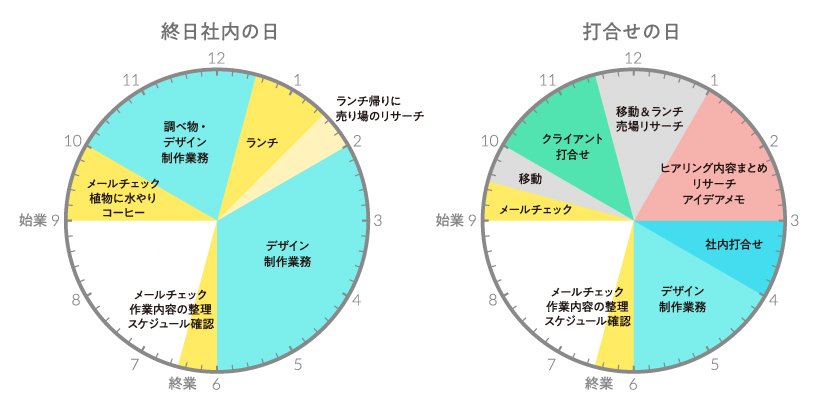

デザイナーの一日をもとに、デザインができるまでのデザイナーの動きをご紹介します。

1.デザイナーの一日

デザイナーの仕事は、IllustratorやAdobe Photoshopを使ってデザイン制作から始まるわけではなく、クライアントとの打ち合わせや調査、進捗を確認しながら修正や調整を繰り返します。もちろん、デザインや対象業界のトレンドや新しい技術を学ぶなどインプットも欠かせません。

2.デザイナーが「デザインするまで」

1)ヒアリングを行う

クライアントとのヒアリングはすべての出発点です。商品の特徴やターゲット層、目的などを詳細に聞き取り、そのデザインが達成すべきゴールと条件を明確にします。ここでしっかりとお話を伺うことが適切なデザイン制作に直結します。

ヒアリングはクライアントからの情報提供はもちろん、デザイナー側からの質問項目が鍵となります。「どんなメディア?サイズは?納期は?」など必要だけどありきたりの質問しかできないと、往々にしてありきたりのデザインが仕上がってくるものです。ヒアリング時の質問でデザイナーの思考の深さや幅がわかるとも言えます。

また「決まっていないこと、迷っていること、困っていること」などもお話いただけると、デザイナーが検討するときに念頭においてデザインできます。

2)調査・取材する

ヒアリングした後は、その会社の既存事業やそのクリエイティブを調査分析すると同時に、関係する商品・サービスの市場調査を行います。事業の方向性や位置づけにもとづいて、ターゲット層のニーズやトレンドを把握します。

ネット情報はもちろん、商品サービスの売場や使用される現場、会社内などリアルな場での観察も欠かせません。関係者への取材を行う場合はこの段階で実行します。

それら情報を分析することで「デザイン上の戦略ポイント」を特定することができます。

3)デザインのコンセプトを検討する

「デザイン上の戦略ポイント」にもとづいて、デザインの核となるコンセプトを練り上げます。会社や商品・サービスなど対象の魅力やブランド価値を最大限引き出し、のぞむ反応を得るにはどうすればよいか、かなり頭を使って思考しつつ手を動かして、という段階です。

4)ふさわしいデザイン・アイデアを練る

コンセプトに基づき、具体的なアイデアやビジュアル案を考えます。これらは多数のアイデア=「アイデアのかけら」のようなもので、コンセプトを具現化するにふさわしいビジュアル・アイデアを単独で、組み合わせて、掛け合わせて、そぎ落として、反転して、など様々な検討を行います。

3.デザイナーの「いわゆるデザイン」

1)メディアと仕様を規定する

制作物がどのメディア(印刷物、ウェブ、SNSなど)で使用されるか、またそのサイズによってやボリュームによって見え方が変わります。狙いに応じたサイズや形式、使用上の条件を整理し規定します。

2)デザイン要素を検討する

デザイン要素とは、視覚的に情報を伝えるデザイン上の要素のこと。たとえば下記のようなものがあります。

- ロゴ・マーク・アイコン:ブランドや商品を象徴するロゴやマークは、認知度向上とアイデンティティ確立に欠かせない要素です。シンプルで記憶に残りやすいデザインであること、長期の使用が前提となるためデザインとしての強度が求められます。

- レイアウト:全体の構造を決めるレイアウトは、情報の整理と視線を誘導し情報を整理して伝達する役割を担っています。余白(ホワイトスペース)の使い方も含めて、見やすさとバランスが重視されます。

- メインコピーやテキスト(文字):書体や大きさ、配置などが含まれます。キャッチコピーやタイトルは視覚的インパクトを与え、情報伝達の中心となります。

- 画像(写真・イラスト):一瞬で多くの情報(から形成される印象)を伝えられるデザイン要素です。リアルな写真と抽象的なイラストでは異なる効果があり、昨今話題の生成AIで生成した画像にも特有の印象が付きまとうのでその採否は場面ごとに慎重に検討すべきです。

- 色(カラー):印象を左右し感情を引き出すフックとなる重要な要素です。ブランドイメージやターゲット層に合わせて選定します。

- 形(フォルム):形状やシルエットはデザインの構造を規定すると同時に、見た人の印象を大きく左右します。円形は柔らかさ、四角形は安定感、三角形はアクティブ感など、形にはそれぞれ意味があります。

- 質感(テクスチャ):質感は深みやリアリティ、クラス感を伝えるのに有効な要素です。ざらっとした紙や冷たく光る金属の光沢など、素材感を視覚的に表現することで商品価値を表現します。

3)必要なデザイン要素を依頼する

デザイナーが自身で制作しないデザイン要素は社内であれ社外であれ依頼して調達します。各案件の意図を説明し、撮影などには立ち合い、確認する。テーマの解説やデザイン条件の提示・助言を行わないとがないと間違った方向のものが仕上がるため、デザイナーには専門性あるスタッフをディレクションする力も必要です。

たとえば、コピー(メインコピーや原稿)、写真やイラストなどを他者に依頼するケースが多いようです。

4.デザイナーから「デザインの提案」

1)提案資料を作る

完成したデザイン案とその意図・背景説明を資料にまとめます。資料にはコンセプトやターゲット層への効果も含めることで、クライアントの与件に対しこのデザインが適切かどうかを検討しやすくなります。

2)デザイン提案

提案会議では複数案を提示し、それぞれのメリットや意図について説明します。クライアントとの意見交換も狙いとしており、ヒアリング時よりもさらに深い情報・最新の情報を得られたらそれを反映することも相談します。

3)修正と裁定案

フィードバックに基づき修正作業を行い、最終案として完成させます。色味で言えば1%刻みで確認し、文字で言えば「てにをは」まで確認して仕上げ、細部まで確定します。

5.デザイナーによる「制作とデビュー」

1)印刷・制作

印刷業者や製造会社と連携して最終制作物へと仕上げます。色校正など細かいチェックも行い、高品質な成果物になるよう調整します。

2)納品確認

完成した制作物が確定デザイン通り・仕様通りであるか確認します。製作上発生しやすいミスを把握しているからこそ、正確な確認ができるのが豊富な製作経験をもつデザイナーの力でもあります。

3)デビューと実見

制作物が納品され使用開始となったり、商品やサービスが販売開始となった後、その実際の使用状況(店舗設置・広告掲載など)を見、レビューを確認することでデザインの効果を確認します。

4)反応分析

ユーザーからの反応や声、商談・販売状況などのデータを収集して分析し、次回以降の改善点として活用します。この振り返りは次プロジェクトへの重要な学びとなりますが、実施しないことが多く、デザイン的な資産形成を阻害する原因となっています。