デザイン提案書と立体見本の山に埋もれています~9.12

1:食品の2か国語併記の標準化の動き

2:食の昭和レトロブーム

3:日々雑感~夏が終わった

1:食品の2か国語併記の標準化の動き

多言語表記で日本食を世界に――。農林水産省は、インバウンド(訪日外国人客)に人気の国産加工食品の輸出を後押しするため、英語を主とした多言語での原材料表示を企業に促す方針を固めた。

→記事はこちらから。

訪日外国人が増え「原料がわからない」状態、日本での食体験を輸出に活かそうとすると国内と海外向けでラベル付け替えが発生し事業者の負担もあるということで、食品表示を予め日本語・英語等を標準化しようとするもの。

来年度からモデル事業を開始し効果課題検証を計画しているようです。主な対象は輸出しやすい常温加工品で、輸出先に応じて英語以外の言語も検討するとのこと。

実施が決定すれば食品パッケージの「裏側」が大きく変わっていくことになりそうです。

2:食の昭和レトロブーム

昨今ブームな昭和レトロ。純喫茶や昔ながらのホテル、レトロ雑貨などがブームで、神保町時代によく逃げ込んでいた懐かしい喫茶「さぼうる」も、今行くと若者の長い行列で入ることもできません。

「食」ジャンルの昭和レトロというと、カレーライス、ナポリタン、オムライス、プリン・ア・ラ・モード、クリームソーダなど、家庭や喫茶店で親しまれた懐かしのメニューがよく話題になります。

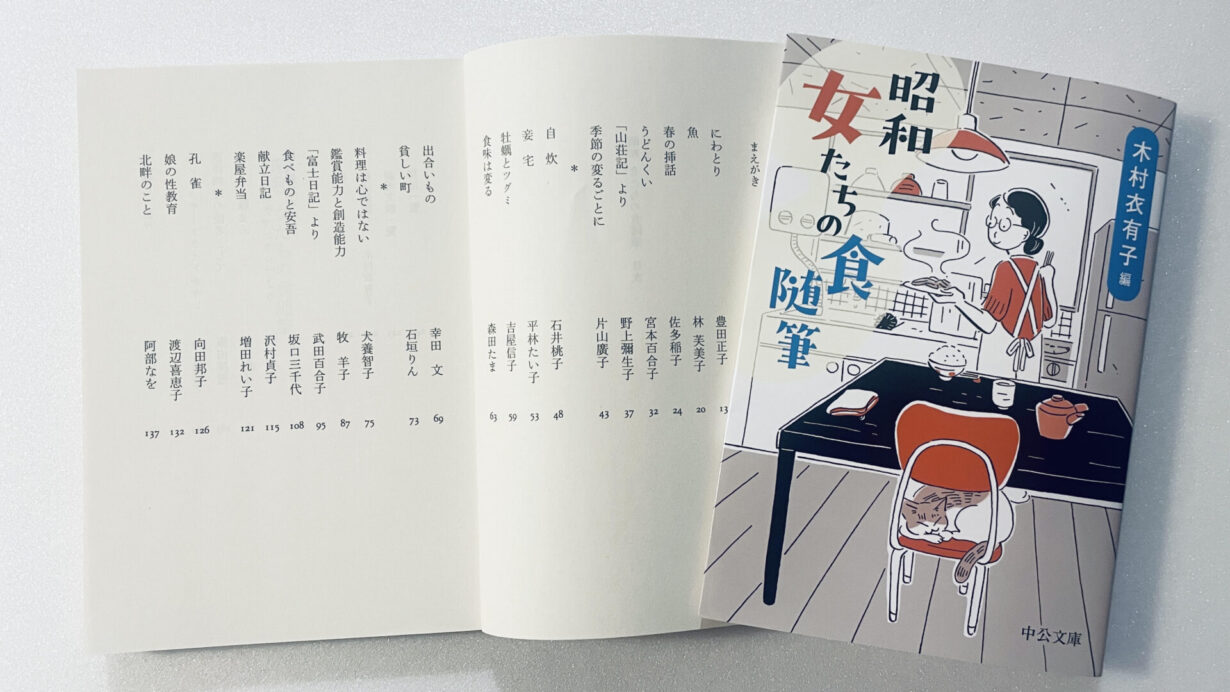

そして最近発売になったのが「昭和の食随筆」。中公文庫さんの本で27人の作家の食にまつわるエッセーを集めたもの。

昭和ブームもすっかり根付いた感じです。この本のまえがきによると、

・昭和30年代に「きょうの料理」や「3分クッキング」などテレビの料理番組開始

・昭和40年代に、ファストフード・ファミレス・コンビニが登場

・昭和50年代は、ハウス食品のインスタントラーメンCM「わたしつくる人、ぼく食べる人」が放映中止になって始まった。

・昭和の終わりは、「オレンジページ」「Hanako」が創刊

だそう。

昭和の食の歴史をさかのぼると、コンセプトのヒントがたくさんありそうです。

3:日々雑感~夏が終わった

9月に入っても暑いけれども、それでも8月が終わるときは「夏が終わるなあ」なんて感慨が生まれます。そういう気分になるんですよね。熱くても肉まん売場はできるし、お節の予約も開始だし。

8月末は夏の疲れをふきとばそうと、鹿児島黒牛をたんまりいただきました。激忙の9月も無事乗り切れますように。